第308回 ホルボーン陸橋のドラゴン像と日本橋の麒麟像

シティ西端にあるホルボーン陸橋は、1869年に完成したロンドン初の立体交差を実現した高架橋です。かつてあったフリート川を暗渠化して谷のスラム街を一掃し、それを飛び越える形でホルボーンとシティを陸橋で結びました。陸橋は鋳鉄と花かこう崗岩で造られ、ガス灯やドラゴン像、獅子像、そして農業、商業、科学、芸術を象徴する四つの像が華やかに設置されました。開通式典にはヴィクトリア女王が駆け付け、馬車行列が盛大にシティを行進しました。

ホルボーン陸橋の開通式典

ホルボーン陸橋の開通式典

ホルボーン陸橋の現在の様子

ホルボーン陸橋の現在の様子

シティには守護獣としてのドラゴン像が所々で散見されますが、このホルボーン陸橋のドラゴン像は特に美しく、陸橋の色と同じ赤色の装飾です。先月、日本に一時帰国して東京の日本橋を歩いていたら、日本橋の欄干の中央に立つ麒麟像がホルボーン陸橋のドラゴン像に酷似していることに気が付きました。道路元標のある日本橋から未来に飛び立つように、と麒麟像に翼をつけたといわれますけているのは背びれだそうです。

ホルボーン陸橋のドラゴン

ホルボーン陸橋のドラゴン

日本橋の麒麟

日本橋の麒麟

もともと1603年の江戸幕府の開設時に木製の日本橋が建築されて江戸の名所になった後、1911年に現在の石橋に建て替えられました。この記念碑的建造物は日本の首都としての象徴性や、ネオ・バロック様式と日本の伝統を融合させたデザインが特徴です。また、橋の四隅には六芒星型の都章の上に前足を置いた四つの獅子像もあります。ホルボーン陸橋にはそれと似た獅子像がありますが、こちらは翼を有し、玉に前足を掛けています。

日本橋の獅子像(左)とホルボーン陸橋の獅子像(右)

日本橋の獅子像(左)とホルボーン陸橋の獅子像(右)

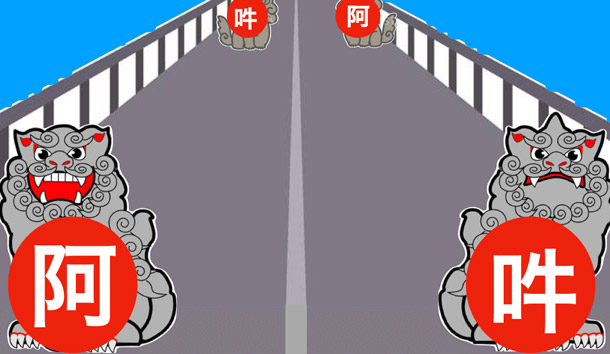

ホルボーン陸橋にも日本橋にも空想上の聖獣が守護獣として、あるいは繁栄の象徴として置かれていることが共通点です。でも決定的に違うことがあります。それは日本橋の麒麟像も獅子像も、対を成す片側が仏教の教えの阿形像、もう一方が吽形像になっており、万物の始まりを示す「阿」から万物の終わりである「吽」まで、ペアで見守る設定になっていることです。ホルボーン陸橋ではどの像にもそのような仏教の影響はありません。

麒麟も獅子も左側が口を開けた阿形像になっている

麒麟も獅子も左側が口を開けた阿形像になっている

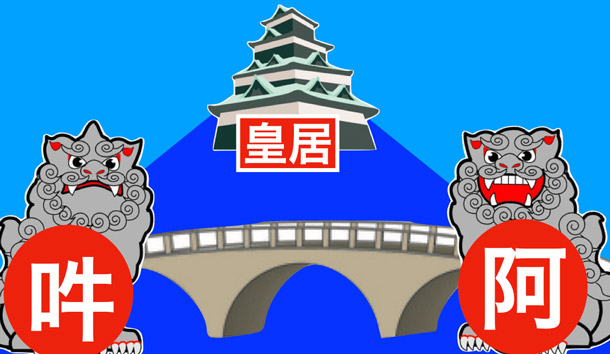

ところで、日本では神社に向かって右に阿形像の獅子、左に吽形像の狛犬が置かれ、寺社では右に阿形の仁王像、左に吽形の仁王像が設置されます。ところが日本橋の麒麟像も獅子像も阿形と吽形が左右逆に置かれています。その理由として考えられるものは、それらの像を陸上の道路側から見るのではなく、皇居につながる日本橋川側から見れば、皇居に向かって右に阿形像、左が吽形像になるそうです。皇居につながる神聖な川を渡す橋なのか、それとも川を暗渠化した近代的な交差陸橋なのか、橋上の像の表情にその背景がにじみ出ています。

日本橋川を皇居への参道と考えれば右が阿形像になる

日本橋川を皇居への参道と考えれば右が阿形像になる

寅七さんの動画チャンネル「ちょい深ロンドン」もお見逃しなく。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?